防爆とは,爆発や火災などの危険性のある場所で使用される機器や装置などに対して,爆発を起こさないように設計・製造されたものを指します。

onilog

onilog計装機器を取り扱うにあたり,防爆は避けて通れないものと考えます。

防爆規格の種類

日本国内において主な防爆規格は二種類あり,一つは「構造規格」で表させるもの,もう一つは「整合指針」で表させるものがあります。

- 工場電気設備防爆指針:構造規格 (d2G4,eG3など)

- 国際整合防爆指針:整合指針 (Ex d IIC T6 など)

日本国内においては上記の「規格」「指針」であれば使用できますが,あくまで日本国内に限定されます。

国際規格であるIECEx、アメリカのUL、ヨーロッパのATEXなど防爆について定められている規格で認証されていても,関係なく日本では使用できないため,注意が必要です。

また国際整合防爆指針2015が平成22年につうたつ

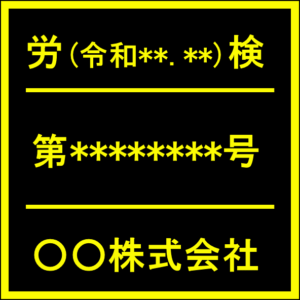

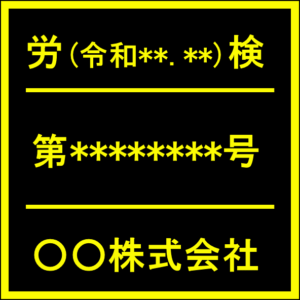

機器に労検シールが貼られていれば日本国内で使用可能です!!

国際整合防爆指針(Ex2015)の22年の通達以降

国際整合防爆指針の22年の通達以降,変更点がありました。大きな特徴として以下のものがあげられます。

- ガス,蒸気に限定せず,粉塵防爆に関する規格の追加

- 機器保護レベルの追加

防爆構造とは

防爆構造は基本的には以下の方法が施されているものがほとんどです。

①発火源と爆発性雰囲気とを隔離する

②発火に対する安全度を増強する

③発火エネルギーを抑制する

上記のように基本的な方法によって防爆構造をとっていますが,電気機器のみで実現できるものではなく,設置や配線,使用方法,及び点検内容にも大きく依存します。不適切な設置,配線,誤使用,点検不備等が生じると防爆構造の性能を維持することができないことに注しなければなりません。

耐圧防爆構造

容器(機器内部)に侵入した可燃性ガス蒸気による内部爆発に対して損傷を受けることなく耐え,かつ,機器内部のすべての接合部又は構造上の開口部を通して外部の対象とする可燃性ガス蒸気の発火を生じさせることのない電気機器の防爆構造を耐圧防爆構造といいます。記号は「d」です。

本質安全防爆構造

正常状態及び特定の故障状態において,電気回路に発生する電気火花及び高温部が規定された試験条件で所定の試験ガスに発火しないようにした防爆構造を本質安全防爆構造といいます。記号は「i」です。

本安っと省略され呼ばれることがあります。

内圧防爆構造

容器内の保護ガスの圧力を外部の雰囲気の圧力よりも高い圧力値に保持し,容器内の可燃性ガス蒸気の濃度を爆発下限界より十分に低いレベルに希釈することによって,防爆性能を確保する電気機器の防爆構造を内圧防爆構造といいます。記号は「f」です。

安全増防爆構造

正常な使用中にはアーク又は火花を発生することのない電気機器に適用する防爆構造であって,過大な温度上昇のおそれ並びにアーク及び火花の発生のおそれに対して安全性を増加し,これらの発生を阻止する手段が講じられた電気機器の防爆構造を安全増防爆構造といいます。記号は「e」です。

油入防爆構造

電気機器及び電気機器の部分が油面の上方又は容器の外部に存在する爆発性雰囲気に発火することがないような方法で,これらを油に浸す電気機器の防爆構造を油入防爆構造といいます。記号は「o」です。

非点火防爆構造(Ex2015以降,簡易防爆)

正常運転中及び特定の異常状態で,周囲の可燃性物質が存在する雰囲気を発火させる能力のない電気機器に適用する防爆構造を非点火防爆構造といいます。記号は「n」です。

「簡易防爆」と呼ばれています。構造上の条件や導入要件の緩和を目的として導入されました。

樹脂充填防爆構造

火花又は熱により爆発性雰囲気を発火させることができる部分が,運転中に発火源とならないように,樹脂の中に囲い込んだ防爆構造を樹脂充填防爆構造といいます。記号は「m」です。

特殊防爆構造

構造規格の第1条の 11 に「上記以外の防爆構造」として定義された防爆構造となります。「可燃性ガス蒸気に対して防爆性能を有することが試験等により確認された構造のものでなければならない。」という総括的な要件が示されています。記号は「s」です。

防爆記号について

防爆記号は日本国内において「構造規格」「整合指針(~Ex2008)」「整合指針(Ex2015~)」で表記されているため,注意が必要です。

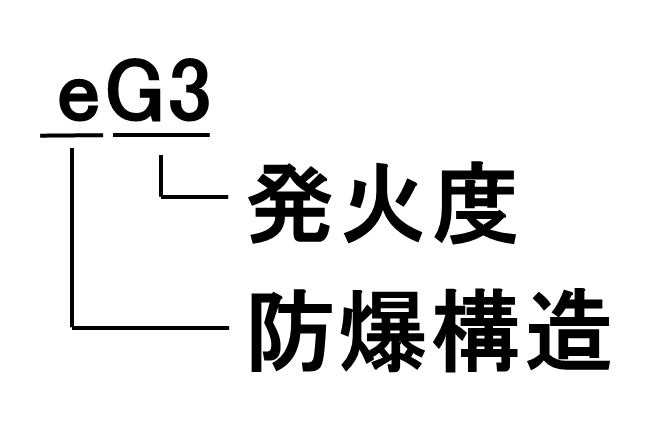

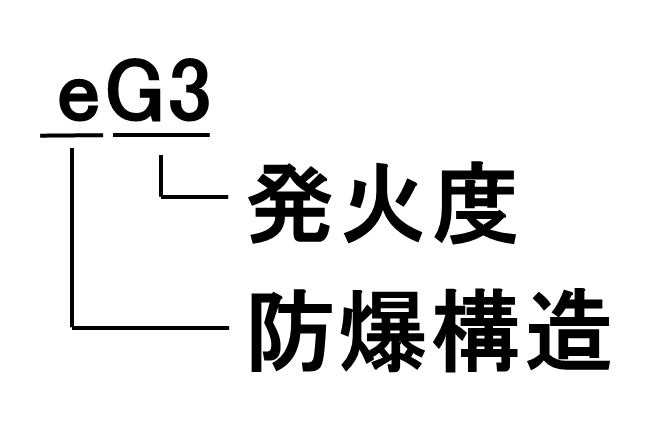

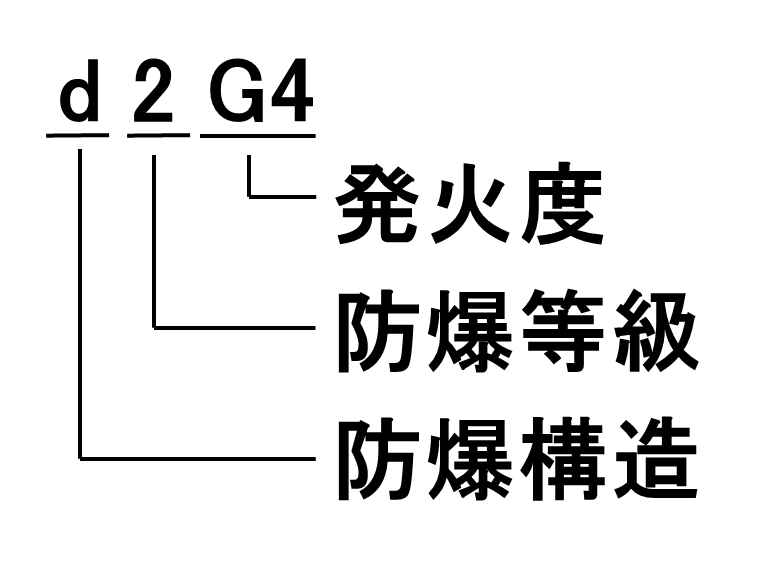

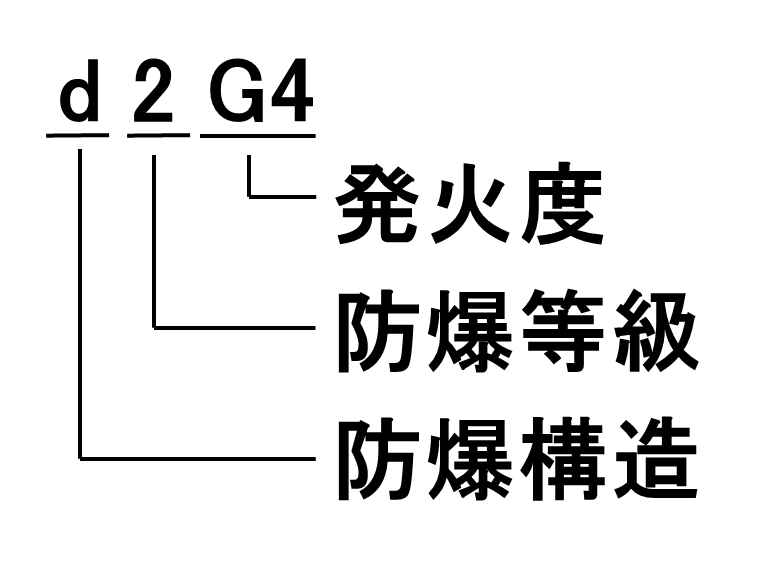

構造規格の場合

構造規格とは「eG3」や「d2G4」と表記される防爆記号です。それぞれ記号は以下の表のような意味となっています 。

| 防爆構造の種類名 | 記号 |

| 本質安全防爆構造 | ia,ib |

| 耐圧防爆構造 | d |

| 油入防爆構造 | o |

| 内圧防爆構造 | f |

| 安全増防爆構造 | e |

| 樹脂充填防爆構造 | ma,mb |

| 爆発等級 | スキの奥行25mmにおいて火炎逸走を生ずるスキの最小値 |

| 1 | 0.6mm以上 |

| 2 | 0.4mm以上0.6mm未満 |

| 3 | 0.4mm以下 |

| 発火度 | 発火温度 |

| G1 | 450℃以上 |

| G2 | 300℃以上450℃未満 |

| G3 | 200℃以上300℃未満 |

| G4 | 135℃以上200℃未満 |

| G5 | 100℃以上135℃未満 |

| G6 | 85℃以上100℃未満 |

構造規格による防爆電気機器における爆発等級及び発火度の記号は,当該機器が使用できるガス雰囲気を示しています。またその記号を表示した電気機器が当該及びそれより小さい数字の爆発等級及び発火度の可燃性ガス蒸気に対して防爆性能が保証されていることを意味しているので,注意ください。

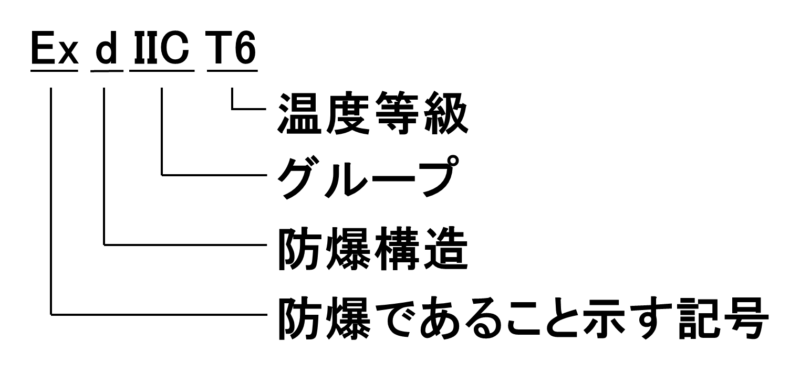

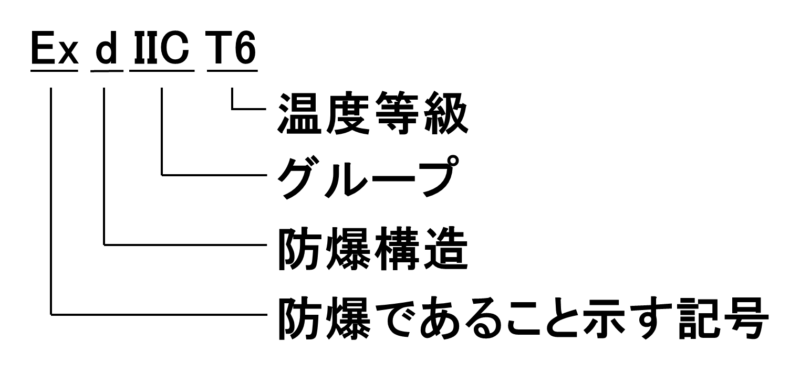

整合指針(~Ex2008)の場合

整合指針とは「Ex d IIC T6」 と表記される防爆記号です。それぞれ記号は以下の表のような意味となっています

| 防爆構造の種類名 | 記号 |

| 本質安全防爆構造 | ia,ib |

| 耐圧防爆構造 | d |

| 油入防爆構造 | o |

| 内圧防爆構造 | p |

| 安全増防爆構造 | e |

| 樹脂充填防爆構造 | ma,mb |

| グループ | 最大安全隙間 |

| IIA | 0.9mm以上 |

| IIB | 0.5mm以上0.9mm未満 |

| IIC | 0.5mm未満 |

| 温度等級 | 電気機器の最高表面温度 |

| T1 | 450℃ |

| T2 | 300℃ |

| T3 | 200℃ |

| T4 | 135℃ |

| T5 | 100℃ |

| T6 | 85℃ |

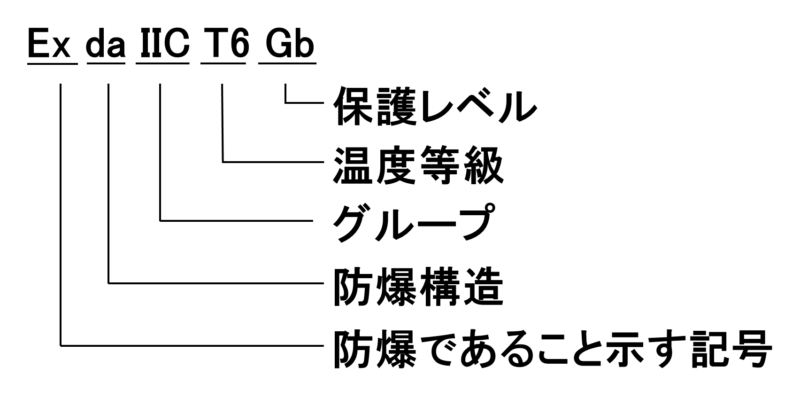

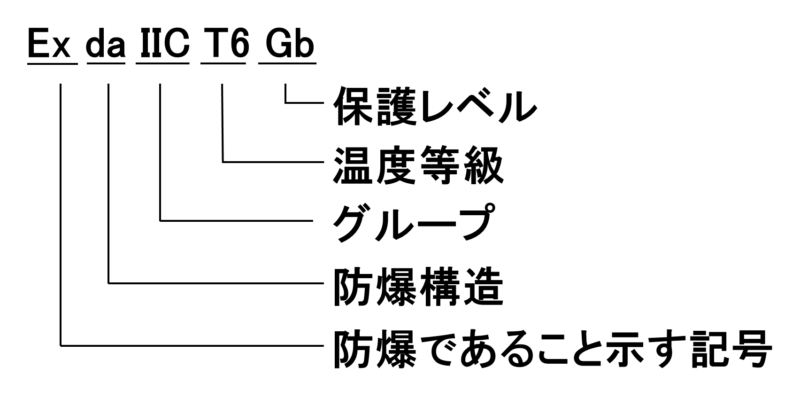

整合指針(Ex2015~)の場合

保護レベルが追加となった防爆記号となっています。そのほかにも防爆構造が保護レベルに応じて細かく分類されるようになりました。

| 防爆構造の種類名 | 記号 |

| 本質安全防爆構造 | ia,ib,ic |

| 耐圧防爆構造 | da,db,dc |

| 油入防爆構造 | ob,oc |

| 内圧防爆構造 | pv,pxb,pyb,pzc |

| 安全増防爆構造 | eb,ec |

| 粉塵防爆構造 | ta,tb,tc |

| 非点火防爆構造 | nA,nC,nR |

| 樹脂充填防爆構造 | ma,mb,mc |

| グループ | 最大安全隙間 |

| IIA | 0.9mm以上 |

| IIB | 0.5mm以上0.9mm未満 |

| IIC | 0.5mm未 |

| 温度等級 | 電気機器の最高表面温度 |

| T1 | 450℃ |

| T2 | 300℃ |

| T3 | 200℃ |

| T4 | 135℃ |

| T5 | 100℃ |

| T6 | 85℃ |

| 防爆構造の種類名 | EPL(保護) |

| 本質安全防爆構造 | Ga(ia),Gb(ib),Gc(ic) |

| 耐圧防爆構造 | Ga(da),Gb(db),Gc(dc) |

| 油入防爆構造 | Gb(ob),Gc(oc) |

| 内圧防爆構造 | Ga(pv),Gb(pxb,pyb),Gc(pv,pzc) |

| 安全増防爆構造 | Gb(eb),Gc(ec) |

| 樹脂充填防爆構造 | Ga(ma),Gb(mb),Gc(mc) |

※Ga:特別危険個所(Zone0):爆発性雰囲気が通常の状態で,連続してまたは長時間にわたり存在する場所(年間1,000時間以上)

※Gb:第一危険個所(Zone1):通常の状態において爆発性雰囲気をしばしば生成する可能性がある場所(年間10~1,000時間未満)

※Gc:第二危険個所(Zone2):通常の状態において爆発性風に気を生成する可能性が小さく,また生成した場合でも短時間しか持続しない場所(年間10時間未満)

昔はどの記号がどのZoneで使用できるかを知っておかなければなりませんでしたが,Ex2015以降は保護レベルを見ることで使用可能エリアがわかるようになりました。

さいごに

防爆記号をすべて覚える必要はありません。必要なことは環境に応じて機器に求める防爆をどのように設定するかです。

- ゾーンは何か?

- 取り扱い物質は何か?

- 設置環境の温度は何度か?

など,必要な情報を確認する必要があります。適切な防爆機器を選定しなければ,後々重大な事故につながりかねないことを認識しておく必要があります。

参考資料

ユーザーのための工場防爆設備ガイド

コメント