■計装 ▶︎計装設備 ▶流量の基礎 体積流量・質量流量 ▶面積式流量計

面積式流量計は差圧流量計と同じくらい歴史があるみたいです。現場で流量を確認するだけなら,電源不要で設置可能です。

遠隔で監視不要であるなら,面積式流量計が有効ですね。工事費も削減できます。

面積式流量計とは

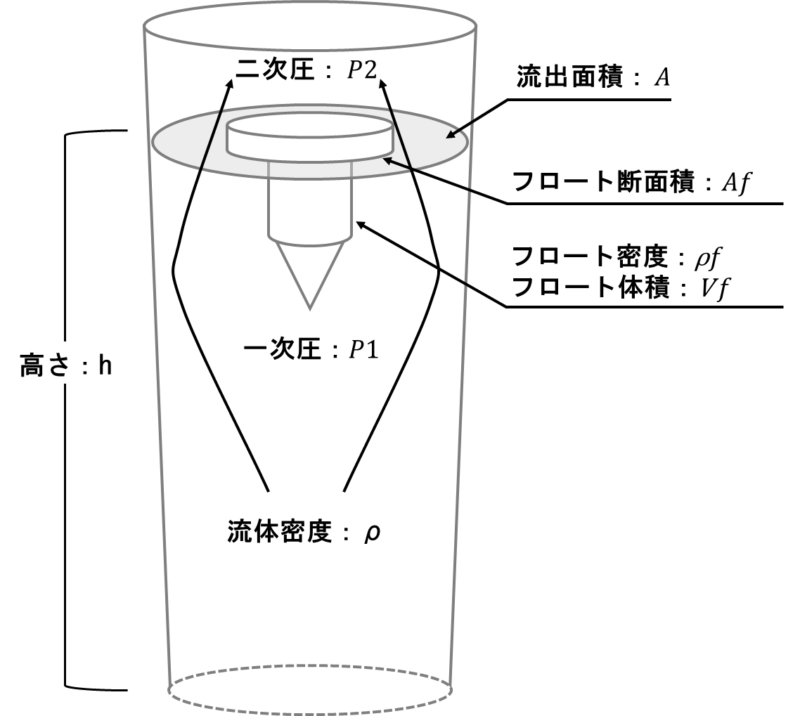

垂直テーパー管の中にフロートを入れたもので,測定流体が下から上に向かって流れるとテーパー管内のフロートは,流量の変化によって上下に移動します。

このフロートの動きを検出し,流量を求める方式を面積式流量計といいます。

テーパーとは先細りを意味します。

面積式流量計の測定原理

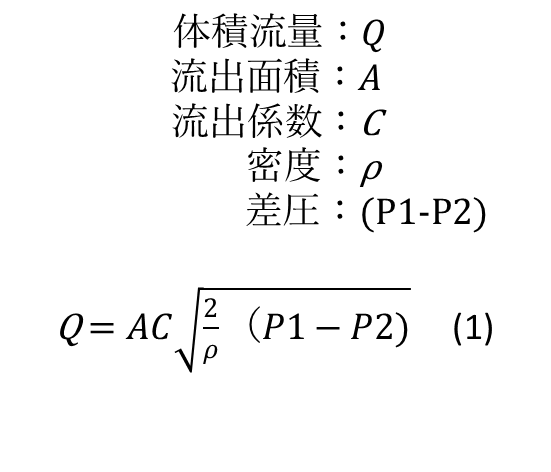

上記の図より,テーパ管とフロートの隙間の面積(流出面積:A)とそこを流れる体積流量Qは差圧式流量計と同様にベルヌーイの定理から(1)の式で表せます。

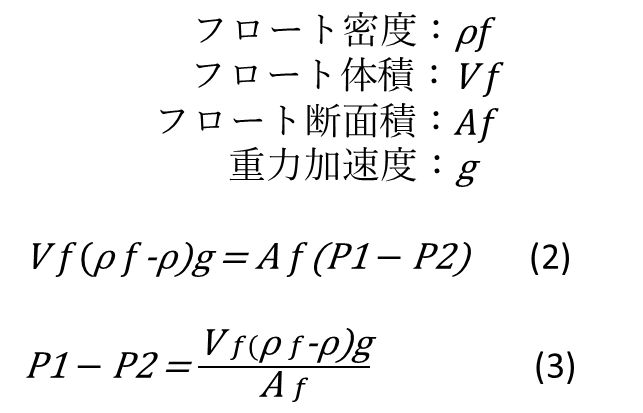

フロートが流れの中で静止している状態は,フロートの重さとフロート面に掛かる差圧による力とバランス(平衡)しているため,(2)のように表せ,(3)のように変形します。

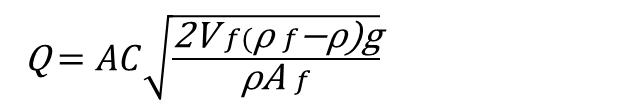

(1)と(3)の式から以下の式を導くことができます。

以上の式から分かることは,流出面積Aに体積流量Qが比例していることがわかります。フロートの位置で流量が決まるわけです。

比例関係にあることから面積式と呼ばれます。

面積式流量計の特徴

下に面積式流量計の特徴をまとめます。

- 電源なしに,流量を測定可能

- 直管部が不要

- 微小流量まで測定可能

- 流量のレンジアビリティは1:10と比較的広い

- 異物ゴミに強い(流量を大きくすればフロートとテーパ管との間が広がるため)

- 原理的に垂直配管であること

- 流体密度に影響される

- フロートが動くため,フロートによるトラブルが多い(摩耗,腐食,急激な流れにより激しくフロートが管内でぶつかり損傷するなど)

- 金属テーパー管タイプ磁石を内蔵しているため,は鉄さびなどの磁性体が詰まる

※ガラス管は問題ない - 口径のサイズに限界がある

- 脈動しないこと(指示が安定しなくまた,フロート,テーパ管が破損する原因になる)

面積式流量計の設置条件

- 原理的に垂直配管(流れは下から上)

- 直管長は不要

- 密度が一定であること(フロートは流体密度毎に設計されるため)

- 金属テーパ管の場合,内部に磁石が内蔵されているので流体に磁性体がないこと(鉄さびなどがあると磁石により捕集されつまりの原因になる)

- 脈動が少ない箇所

面積式流量計の選定

テーパ管の種類にはガラス管と金属管があります。金属管には腐食性流体対策として,PFAやグラスライニング(GL)でライニングされたものがあります。

流体:気体に使用されることが多い。

特徴:最も安価。微~少流量を測定するときに使用することが多い

高圧高温流体は使用しないほうが良い。破損し,漏洩の危険性がある。

毒性流体,可粘性流体にも使用しないほうが良い。

備考:ガラスのため,取り扱いに十分注意のこと。

流体:金属腐食のない流体,一般流体

特徴:ガラス管と比較し,強固。

備考:流体に腐食性がないことの確認が必要。

流体:塩酸,酢酸,NaOHaq,その他一般流体

特徴:耐食性に優れる,表面が滑らかなため,流体付着が少ない

備考:塩酸など高温の場合,浸透する可能性あり。十分に温度は確認すること。

流体:酸系には強いがアルカリは不適,フッ化水素もNG。

特徴:耐食性に優れる,表面が滑らかなため,流体付着が少ない

備考:ガラスのため,取り扱いに注意が必要。また寿命管理が難しい。

さいごに

面積式流量計はプロセス系プラントでは非常に多く使用されています。DCSなどの遠隔監視が必要ない箇所であれば電源なしに流量を測定できます。ただし,設置条件はよく確認しないと,フロートが可動部であるため,破損の原因になります。

安価であるため,使用することが多いのですが,フロート起因のトラブルが多い印象です。

コメント