■計装 ▶︎計装設備 ▶温度計の基礎 ▶温度計の保護管,温度計の設置

熱電対温度計や測温抵抗体温度計は適切に設置しないと,測定誤差につながったり,温度計が破損したりと,設備上のトラブルに直結します。

以下,温度計に関する記事です。

温度計の保護管の特徴

保護管を設置する場合に注意しなければならないポイントは4つあります。

- 機械的強度があがり,温度計寿命が延びる

- 応答が遅くなる

- 管理しなければならい設備が増える

- 強度計算,共振計算が必要

熱電対,測温抵抗体は小さく,機械的強度はあまり期待できません。特に測温抵抗体は振動はNGです。シース形というタイプがあり,素線を金属管で保護しているのですが,強度的には少し不安があります。そのため,温度計は保護管と言われる金属管に入れて測定することが多いです。

- 機械的強度があがり,温度計寿命が延びる

シース形と比較すると,金属管で保護されるため機械的強度が上がります。また測定したい流体に直接温度計が触れないため,温度計自体の寿命が延びます。

- 応答が遅くなる

測定点が金属管で保護されるため,温度の応答性が悪くなります。応答速度を求める場合は保護管の設置は適切ではありません。保護管内にオイルなどを入れることで応答性を良くする方法もあります。

※空気とオイルの伝熱速度の違いを利用する。

- 管理しなければならない設備が増える

温度計保護管もずっと使用できるわけではありません。流体により,エロージョン・コロージョンと言った腐食,摩耗などで保護管が減肉してくこともあります。これら保護管もしっかりと設備管理していかなければなりません。

- 強度計算,共振計算が必要

保護管を使用すれば機械的強度が担保できるわけではありません。配管内の流体の速度や粘度によっては金属管を折損させてしまう可能性もあります。そのため,保護管の強度計算が必要になります。またカルマン渦で保護管が共振してしまい折損するリスクもありますので,問題ないか確認するための複雑な計算が必要になってきます。

と言ったようにここで記載した特徴を見るとデメリットが多いですが,それでも保護管と共に温度計を設置します。

onilog

onilog設備の信頼性や,長寿命化が求められるため,保護管を使用します。設計監理に手間が掛かっても安全な設備にすることが大切です。

温度計保護管の設計(重要ポイント)

温度計の保護管の設計については以下の3点について検討しなければなりません。

- 使用圧力温度などの流体条件の影響について

使用される圧力温度に耐えられる保護管ししなければなりません。どの機器にも言えることですが,使用する条件を外れると破損腐食の原因になります。

- カルマン渦の影響について

保護管は取り付けられた状態では流速により保護管の下流(二次側)にカルマン渦を生じます。この渦は保護管にカルマン振動を発生させ,この振動数と保護管の固有振動数が一致すると共振が発生し,保護管の折損や素子の断線を引き起こします。このカルマン振動が保護管の固有振動以下になるように保護管長と外形寸法を選定する必要があります。

- 流体による応力の影響について(保護管の強度計算)

流体により保護管の根本に応力が発生します。これらは圧力,流速,密度,保護管の形状により決まるため,これら応力に耐えられる形状に設計する必要があります。

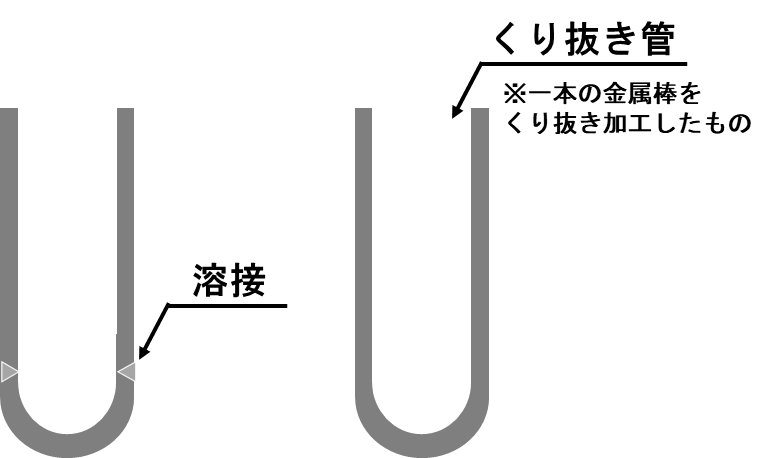

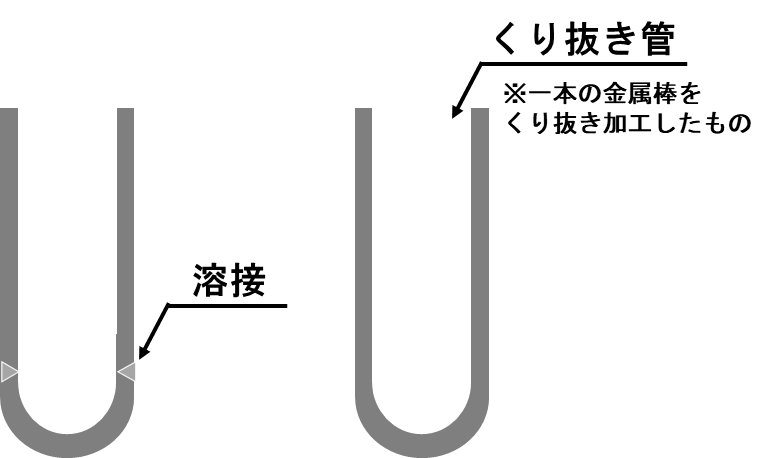

- くり抜き管を使用する

保護管の先端を溶接等で加工しているものがありますが,溶接部の強度が低下する可能性があります。価格は上がりますが,くり抜き管(構造)を採用しましょう。

溶接先端は仕上げされると見分けがつきにくくなります。きれいに溶接されていても,溶接時の高温でステンレスに含まれる炭素が析出や金属結晶構造が変化することにより,強度の低下や腐食されやすくなります。職人の腕にもりますが,仕上がりにバラつきが発生する可能性もあります。

カルマン渦の計算や強度計算は複雑なため保護管メーカーに正しい使用条件を提示し,保護管の設計をしてもらうことが一般的ですね。

温度計の設置

温度計の設置に留意しなければならないのが配管に設置する場合です。何も考えずに温度計を取り付けてしまうと,思わぬトラブルの原因になります。

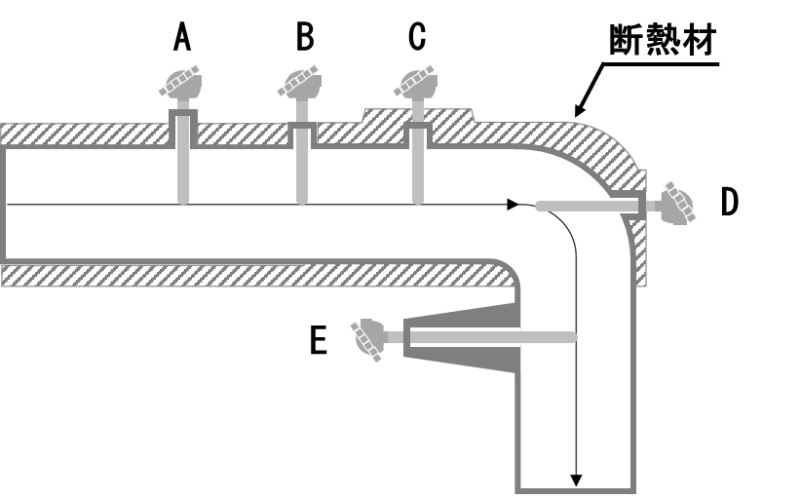

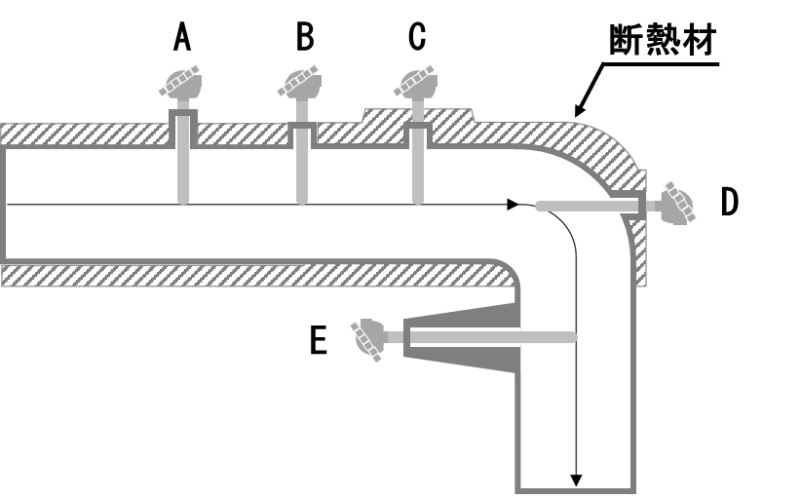

配管に温度計を取り付ける場合は,注意しなければなりません。下図の温度計の設置箇所を比較すると,「D ⇒ C ⇒ B ⇒ A ⇒ E」順で測定結果が良好に得られます。

またDのようにエルボ箇所(配管が90°曲がっている箇所)に流れ方向に反対につけることが望ましいとされています。流体を受ける感温部面積が小さいため,応力(流れ方向に受ける力)が発生しにくい問うこともポイントです。

流体を受ける面積が小さいと,応力及び,カルマン渦による影響が小さくなります。

測定結果が良好に得られるという点と,応力の影響,カルマン渦による影響が小さいため,エルボ箇所に流れに対して反対方向につけることが推奨されています。

配管内に温度計を設置する場合は保護感あるなしに関わらず,「エルボ配管に流れ方向は逆に取り付ける」ということを覚えておくと良いでしょう。

温度計保護管によるトラブル

保護管を取り付ければ温度計のトラブルが減るわけではありません。以下のトラブルに留意しなければならいことを覚えておきましょう。

- 折損

流体による応力やカルマン渦による共振振動での折損があります。折損してしまうと,温度計から流体が漏洩してしまうかもしれませんし,折れた保護管がポンプなどに到達してしまい,ポンプを故障させてしまう原因にもなります。また製品中であれば,異物として保護管が出てくる可能性もあります。

- エロージョン

流体や流速に注意しなければ,保護管が摩耗してしまい,折損に繋がる可能性があります。拡大配管などを使用することで一旦流速を落とすなど検討しなければなりません。

- 保護管内に水(雨水)が混入

メンテナンスで温度計だけ取り外している間,保護管内に水が入ってしまうと,水が蒸発せずに残り続けるため,適切な測定温度が出ない可能性があります。特に100℃以上の流体などを測定するときは注意が必要です。

温度計取り付け方法,シース形状について

温度計の検出端はシース先端となるため,シース先端が保護管に接触していなければ,温度の応答に影響が出ます。

保護管にうまく接触するようにシース長を選定できればよいのですが,ピシャリ合わせるのことは難しいため,シースの形状や取り付け方法を選定する必要があります。

- 先端が10mm程度スプリングにより稼働するもの

短いもの~1000mm程度のシースを持つもの - コンプレッションフィッティング

1000mm以上のシース長を持つもの

さいごに

保護管についてまとめると

- 温度計を設置するときは保護管を取り付けること(機械的寿命が延び,安定的に温度測定ができるため)

- 流体条件を確認し,保護管の強度計算,共振計算を行うこと。(だいたい温度計メーカーが計算してくれます。)

- 配管に取り付ける場合は「エルボ配管(90℃配管)に流れ方向に対して反対」に温度計を取り付けること

- くり抜き管を使用すること

- ちゃんと設備管理を行うこと(トラブれば,すぐに異常状態として問題になります)

適切な保護管を選定していきましょう。

コメント